2025-10-31

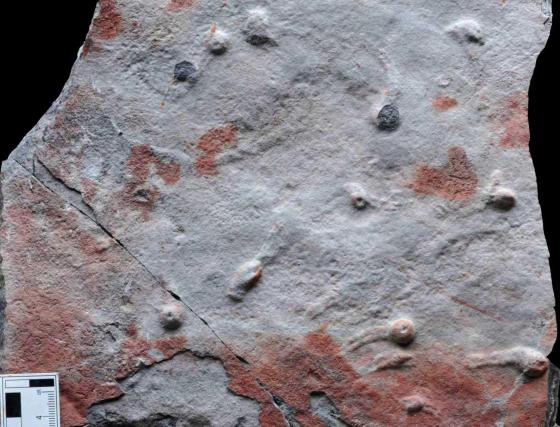

5.5亿年前,一些动物在海底沉积物中不经意的“三维探索”,极有可能导致第一次埃迪卡拉生物群灭绝事件的发生。近日,中国科学院南京地质古生物研究所在湖北宜昌“石板滩生物群”化石中,发现了迄今最古老的复杂三维潜穴系统。这项发现为理解埃迪卡拉纪—寒武纪过渡期间生态系统的重大转型提供了关键行为学证据,相关成果10月30日发表在《科学进展》上。距今约5.39亿年前的埃迪卡拉纪—寒武纪转折期,是目前已知地球历史上最为深刻的生态系统变革。这一时期,后生动物已不满足于海底表面的二维活动,开始向沉积物深部进行三维探索。而这种“

2025-10-31

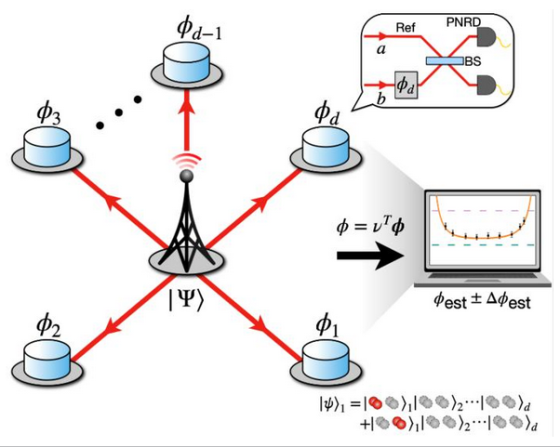

韩国科学技术研究院(KIST)量子技术中心团队取得一项突破性进展:成功构建了全球首个具备超高分辨率的分布式量子传感网络。该成果发表于最新一期《物理评论快报》,标志着量子传感技术向实用化迈出了关键一步,同时为下一代精密测量技术的发展开辟了新路径,也为量子科技从实验室走向实际应用提供了重要支撑。分布式量子传感器示意图。图片来源:KIST精确测量是现代科学技术发展的基石,在生物成像、半导体缺陷检测以及深空天文观测等领域发挥着关键作用。然而,传统传感器技术长期受限于“标准量子极限”,难以在精度和分辨率上进一步突

2025-10-31

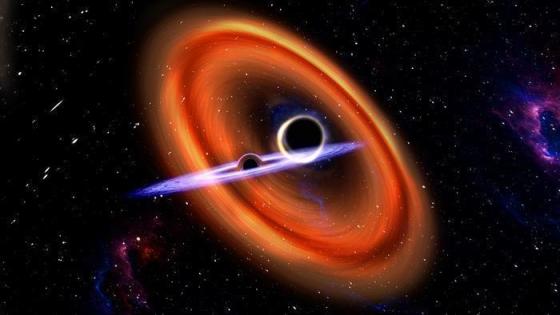

据新一期《天体物理学快报》报道,LIGO-Virgo-KAGRA国际合作组织宣布,他们在去年10月和11月探测到两起极为特殊的、由黑洞并合产生的引力波事件,分别命名为GW241011和GW241110。参与并合的黑洞不仅展现了异常的自旋特征,还可能是人类首次观测到的“第二代黑洞”。这一发现为揭示宇宙中最神秘的天体现象提供了新线索。双黑洞合并示意图。图片来源:澳大利亚威本科技大学双黑洞合并示意图。图片来源:澳大利亚威本科技大学双黑洞合并示意图。图片来源:澳大利亚威本科技大学2024年10月11日探测到的首个并合事件(GW241011)发生在约7亿光年

2025-10-31

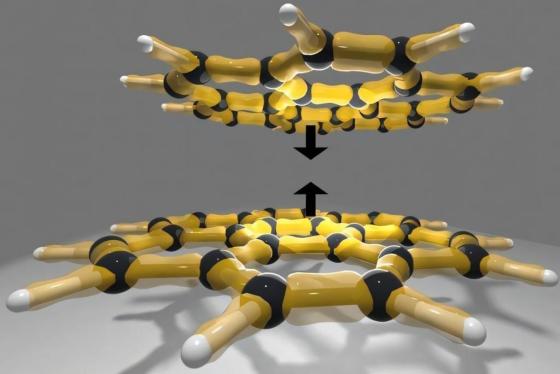

奥地利维也纳理工大学科学家对以往计算分子间作用力的方法进行了改进,新方法在计算大分子之间的范德华力时更加精确。相关研究成果发表于新一期《自然·通讯》。范德华力作用于大分子(艺术示意图)。图片来源:维也纳理工大学从壁虎爬墙,到氮气在-196℃时液化,许多日常现象都离不开范德华力的作用。范德华力的精确计算在材料科学、药物研发等领域至关重要。无论是理解药物在片剂中的结晶过程,还是评估材料储存氢能的能力,都离不开对分子间作用的准确模拟。然而,这种分子间微弱的作用力一直难以精确计算,不同方法得出的结果常常相互

2025-10-31

记者30日从中国科学院高能物理研究所获悉,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)日前通过工艺验收。这是我国第一个高能同步辐射光源,也是亚洲第一个第四代同步辐射光源。储存环加速器。中国科学院高能物理研究所供图验收专家组认为,高能同步辐射光源综合性能达到国际同类装置领先水平,实现了我国同步辐射光源的代际跨越,培养了一批高水平人才,将为满足国家战略需求、解决重大前沿科学问题和关键核心技术提供有力支撑。专家组同意高能同步辐射光源通过工艺验收。高能同步辐射光源就像一双探索微观世界的“超级眼睛”,建成后

2025-10-30

经过一年多的试点实践后,在进一步优化核心指标的基础上,10月29日,科技部官网发布《“创新积分制”工作指引(2.0版)(全国试行版)》(以下《指引》),意在发挥“创新积分制”作为新型科技金融政策工具为科技赋能的政策效能,推动其在全国范围内广泛实施。“创新积分制”评价指标体系能够帮助金融机构等主体更加精准地识别企业科技创新属性,从而引导各类资源向科技型企业聚集。随着各地“创新积分制”深化应用,为进一步了解实施进展、问题和成效,科技部组织开展的“创新积分制”专题调研发现,还存在部分指标数据获取难度较大、指标

2025-10-29

今天(29日),神舟二十一号载人飞船发射任务组织全区合练。目前,发射任务各系统已经完成了相关功能检查,并做好发射前的各项准备工作。早上8时30分许,在北京航天飞行控制中心的统一调度下,酒泉卫星发射中心、西安卫星测控中心以及任务各测控站点实施联调联控,全面模拟发射准备、发射以及飞行过程中的各种技术状态和工作过程。总台央视记者 李昊:全区合练是一场“全系统+全流程”的检验,是任务发射前的重要环节。合练结束后,系统参数和流程基本锁定,这也意味着发射进入了“倒计时”阶段。通过合练,验证了火箭、飞船、发射场、测控

2025-10-30

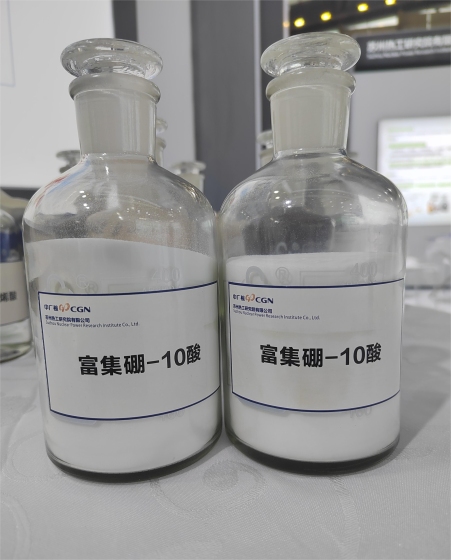

近日,我国自主研发的核用富集硼酸正式交付广东陆丰核电5号机组。这是继2024年11月在阳江核电3号机组、防城港核电4号机组运行期间小批量示范应用后富集硼酸国产化的又一次重大突破。向新建“华龙一号”机组的批量供货,标志着国产核用富集硼酸供应链已实现自主可控,中国在关键核用化学材料研制领域又迈出坚实一步。富集硼酸是通过同位素分离技术将硼-10丰度由天然不足20%提升到96%以上的特殊化工产品,主要用于吸收压水堆核电站反应堆堆芯产生的部分中子,通过化学方式补充控制堆芯的链式反应,是确保核电厂安全运行的关键化学材料。由于

2025-10-30

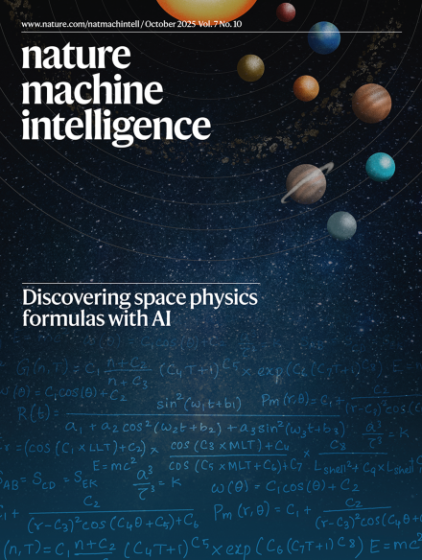

发现自然规律、揭示数学结构是物理科学的核心追求。如何让人工智能直接从观测数据中“归纳”自然规律,已成为人工智能与物理学交叉研究的前沿热点问题。针对现有符号回归算法在可解释性与可扩展性上的瓶颈,在丘成桐领衔下,清华大学丘成桐数学科学中心副教授周源与清华大学智能产业研究院、电子工程系副教授马剑竹合作,提出了一个能够从观测数据中自动推导出空间物理规律的神经符号模型——PhyE2E(Physics End-to-End Symbolic Regression Framework),其将大语言模型与物理知识相结合,建立了一个能够端到端生成、分解并优化物理公式

2025-10-28

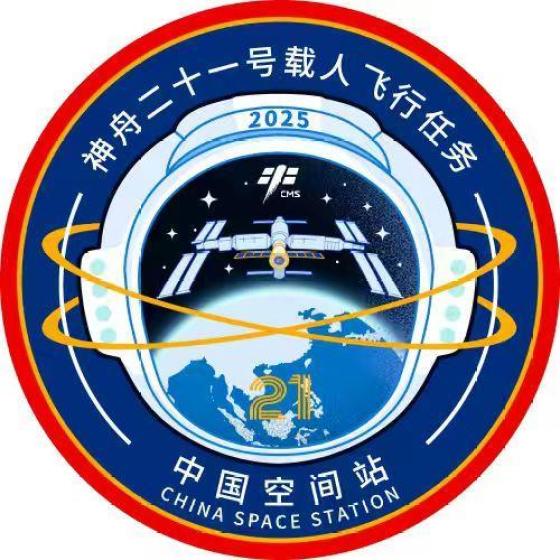

北京时间2025年10月24日,神舟二十一号载人飞船与长征二号F遥二十一运载火箭组合体已转运至发射区,计划近日择机实施发射。神舟二十一号载人飞行任务标识是怎样设计出来的?以航天员头盔图案设计的标识,里面又藏有怎样的星空?2024年11月,四川美术学院设计学院的一间工作室里,灯光常常亮到凌晨。一群师生正为国家载人航天任务标识设计紧张创作。四川美术学院设计学院2024级设计学研究生董恬提交的第一稿,还带着强烈的动态线条与倾斜构图,试图用视觉冲击力表现航天速度。但指导老师顾欣提出了关键建议:能不能换个视角?不是从地球看飞

2025-10-28

近日,美国斯坦福大学研究人员策划了全球首个以人工智能(AI)为核心作者与论文评审的线上开放会议。主办方称,此次会议旨在创建一个“相对安全的试验场”,探索AI是否及如何能独立产生新颖的科学见解、假设与方法论等。如今,AI已成为我们工作生活的好帮手,但它同时也在提供一种“认知捷径”,让人们不用费力思考便能得到想要的答案。一开始只是查询信息、翻译文字,慢慢开始利用AI辅助写邮件、工作总结、研究论文,甚至进行重要决策……过度依赖AI,利用其进行“思维外包”,有可能让我们日渐丧失思维的主导权。人机共生时代,人类如何

2025-10-28

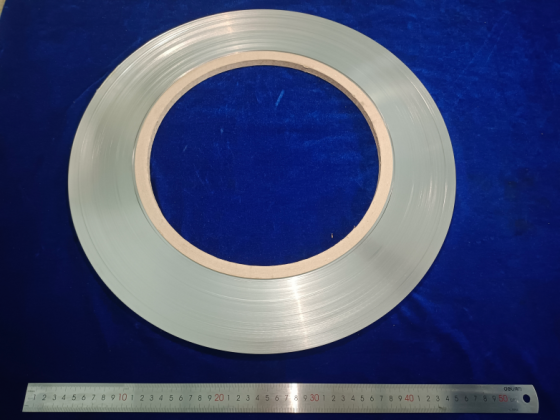

我国在可控核聚变关键材料领域取得重要进展。记者28日从中国科学院金属研究所获悉,该所科研人员成功制备出第二代高温超导带材核心材料——哈氏合金(C276)金属基带,打破了该材料长期依赖进口的局面,标志着我国在清洁能源关键材料领域迈出重要一步。中国科学院金属研究所制备的千米级基带。金属所供图可控核聚变装置被誉为“人造太阳”,是人类探索未来清洁能源的重要方向。第二代高温超导带材是建造可控核聚变装置不可或缺的核心材料。没有它,就无法产生足够强大的磁场,来“约束”住高达上亿摄氏度的等离子体。“虽然我国二代高温超

2025-10-28

美国俄亥俄州立大学研究团队将常见的食用真菌,如香菇和蘑菇,转化为一种名为“忆阻器”的基本电子元件。忆阻器能记住其经历过的电流状态,是构建类脑计算系统的关键组件。这项发表于最新一期《公共科学图书馆·综合》的成果表明,真菌网络有望成为未来计算技术的绿色替代方案,或可用来处理和存储数字信息,取代当前依赖金属与半导体的微型电子设备。图片由AI生成长期以来,蘑菇因其强大的适应性和独特的生物结构而备受关注。它们内部由细密的菌丝网络构成,这种天然的导电潜力使其成为生物电子学领域极具前景的材料。团队此次发现,通过

2025-10-28

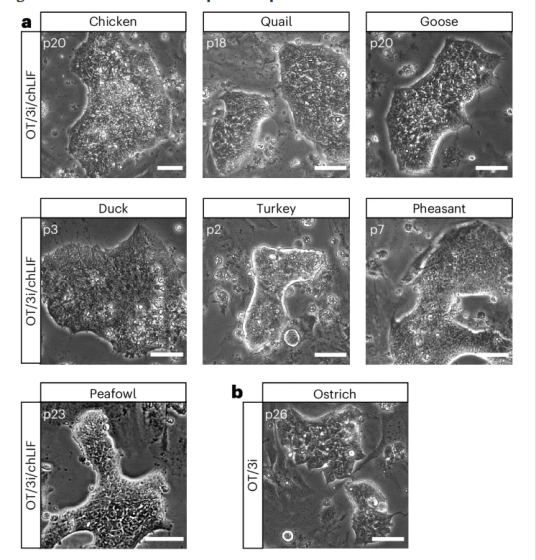

美国南加州大学干细胞研究中心团队利用蛋黄提取物作为培养基的核心成分,结合其他关键因子,从鸡以及另外7种禽类中分离出真正的胚胎干细胞,并长期维持其稳定特征。这些禽类胚胎干细胞在研究胚胎发育、培育实验室家禽,乃至拯救濒危甚至灭绝物种等方面展现出广阔的应用前景。该研究成果发表在近期《自然·生物技术》上。科学家从禽类中分离出真正的胚胎干细胞。图片来源:《自然·生物技术》真正的胚胎干细胞具备两大核心特性:一是自我更新能力,即能够持续增殖并保持未分化状态;二是多能性,即具备分化为胚胎所有细胞类型的潜能,无论是

2025-10-28

能否察觉到细微变化,取决于大脑对视觉信息的短时记忆。美国麻省理工学院科学家最新研究发现,这一过程依赖于一种低频脑波——θ波。它像雷达一样在大脑皮质中扫过,用以“读取”视觉工作记忆中的信息。相关成果发表于新一期《神经元》杂志。图为马里兰大学安全运营中心监视器的工作情况,它说明了视觉工作记忆面临的一个挑战:跟踪场景中发生的变化。图片来源:美国科学促进会网站人类具备在短时间内识别画面变化的能力,这种视觉工作记忆依赖于大脑前额叶的额叶眼区。该区域在空间上对应着视野的映射区域。此次,研究团队在动物实验中设

2025-10-28

记者10月27日从北京天兵科技有限公司(以下简称天兵科技)获悉,10月24日,天龙三号大型液体运载火箭“一箭36星”分离试验,在天兵科技张家港智能制造基地顺利完成。本次试验是国内首次实现36星同步分离,标志着我国商业航天在多星部署、大运力交付能力上取得重要突破。据悉,传统多星分离技术,依赖爆炸螺栓或火工装置配合弹簧实现解锁,存在安全隐患大、成本高、对卫星冲击大、污染大、射前不可检测、空间利用率低等缺点。天兵科技在国内率先开展“一箭36星”发射技术攻关,研发出火箭与连接解锁机构一体化设计方案。该方案采用记忆合金

2025-10-27

10月26日11时55分,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将高分十四号02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。高分十四号02星由中国航天科技集团五院抓总研制,可高效获取全球范围高精度立体影像,测制大比例尺数字地形图,生产数字高程模型、数字表面模型和数字正射影像图等产品,为国民经济和国防建设以及“一带一路”等提供基础地理信息保障。长征三号乙运载火箭由航天科技集团一院抓总研制。记者从该院获悉,由于高分十四号系列卫星“个头”比较高,此次发射的长征三号乙运载火箭选用改五构型,采

2025-10-27

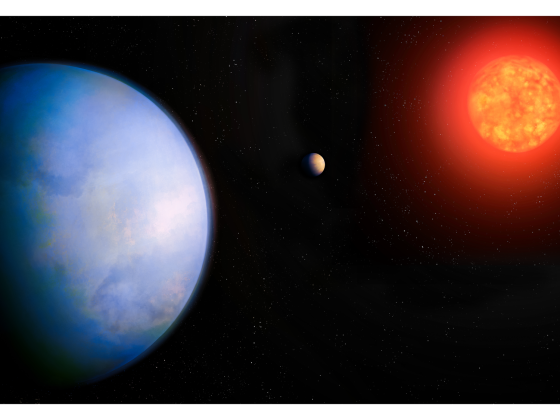

包括美国宾夕法尼亚州立大学在内的国际团队,在距离地球不到20光年的地方发现了一颗系外行星。其被命名为GJ 251 c,属于“超级地球”。该行星位于其恒星宜居带,即所谓“黄金地带”,如果大气条件允许,行星表面可能存在液态水。这一发现为寻找外星生命带来了新希望。研究结果发表于最新一期《天文学杂志》。名为GJ 251 c的系外行星的岩石成分与地球相似,质量几乎是地球的4倍。图片来源:加州大学欧文分校GJ 251 c围绕着一颗距离地球18.2光年的红矮星GJ 251运行,位于双子座。数据显示,其质量几乎是地球的4倍,很可能是一颗岩石行星。这

2025-10-27

低压差线性稳压器(LDO)是芯片内部的“稳压心脏”,可为不同功能模块提供干净、稳定的电源。韩国蔚山科学技术院的研究团队研发出一种超小型混合LDO,有望显著提升先进半导体器件的电源管理效率。它不仅能更稳定地输出电压,还能滤除噪声,同时占用更少的空间,为人工智能、6G通信等领域的高性能片上系统提供了新方案。相关成果发表于新一期《IEEE固态电路期刊》。图片来源:物理学家组织网新型LDO采用了模拟与数字电路融合的混合设计,兼具两者优势,即便在电流需求急剧变化时,也能确保电压稳定供应。例如,当智能手机启动大型游戏时,能

2025-10-27

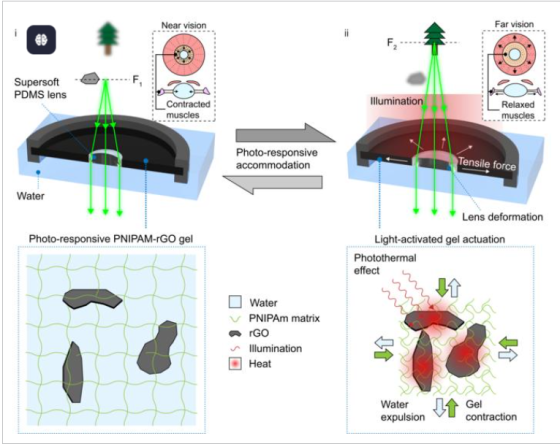

美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种仿生软镜片,能够像人眼一样根据环境光照强度自动调节焦距。这一成果展示了光驱动软体材料在构建自适应视觉系统、自主运行的软体机器人、智能医疗设备及下一代可穿戴技术方面的广阔前景。相关研究结果发表在新一期《科学·机器人》杂志上。在光学刺激作用下,PHySL在近焦和远焦状态之间发生转变,对应的人眼晶状体和瞳孔在近视力和远视力条件下的状态。图片来源:《科学·机器人》这种名为光响应水凝胶软透镜(PHySL)的装置,由嵌入吸光氧化石墨烯的水凝胶构成,中心设有微型透镜。当光线照射时,氧

2025-10-27

日本新一代货运飞船HTV-X于26日首次发射升空,为国际空间站送去食品和实验设备等物资。日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的直播画面显示,当日9时(北京时间8时),一枚H3火箭携HTV-X1号飞船从位于日本南部的种子岛宇宙中心大型火箭发射场升空。发射约14分钟后,火箭将飞船送入预定的椭圆形轨道。据JAXA介绍,飞船此后会自动飞往国际空间站,并在约4天后与空间站对接。在对接期间,宇航员将把飞船带去的物资搬入国际空间站,将空间站产生的废弃物装入飞船,并在空间站的日本“希望”号实验舱外安装飞船送去的一个小型暴露实验平台。按计划

2025-10-27

粮安天下。“保障国家粮食安全是一个永恒课题,任何时候这根弦都不能松。”近年来,我国粮食安全保障能力不断提升。为进一步筑牢大国粮仓,各地区各部门从粮食生产、技术研发、收储管理等全链条持续发力,全方位守护国家粮食安全,让中国经济高质量发展的底气愈发坚实。田间筑基,科技助育优质粮“今年水稻平均亩产接近1400斤,比去年又增产了!”十月的四川省眉山市东坡区永丰村,气候宜人,站在连片的高标准农田旁,种粮大户巫志祥脸上满是丰收的喜悦。灌区自动化闸门覆盖整个田区,远处的植保无人机轰隆作响,一幅现代农耕图景在眼前徐

2025-10-27

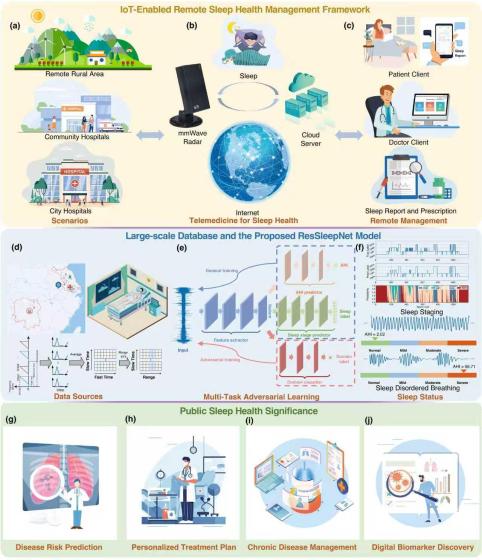

睡眠障碍正困扰全球数十亿人,而传统睡眠监测设备复杂昂贵、需接触人体,导致精准睡眠医疗服务难以普惠。近日,我国科研团队成功攻克无感睡眠监测世界难题,研发出基于毫米波雷达与大规模深度学习的非接触、高精度睡眠监测系统,相关论文在国际顶级期刊《自然·通讯》发表。现有监测“金标准”多导睡眠监测(PSG)需在患者身体粘贴多个电极,程序烦琐,体验差;居家睡眠监测设备虽简化,但仍需佩戴传感器,舒适性和依从性低,难以大范围推广。针对这一难题,南京理工大学洪弘教授团队联合多家临床医院及科研单位,创新性地提出“呼吸信号即

2025-10-27

因治疗选择有限、死亡率高,多重耐药革兰氏阴性菌肺炎成为威胁患者生命的挑战。我国中医学者经过两年多临床试验发现,中药可成为应对这类“超级细菌”的新选择。记者24日从中国中医科学院广安门医院获悉,该院齐文升主任医师团队发现,中药复方新加达原散在提高第7天的微生物学清除率等方面展现出统计学显著优势。相关成果在线发表于国际期刊《植物医学》。研究表明,新加达原散临床益处与关键促炎细胞因子的显著减弱相关。第三方专家认为,这一发现为患者提供了辅助治疗选择,也进一步证明中医药在治疗某些威胁人类健康的疑难病症方面有独

2025-10-27

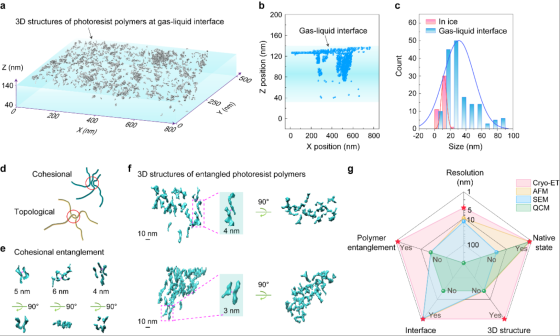

光刻技术是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描(cryo-electron tomography,cryo-ET)技术,首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然-通讯》。“显影”是光刻的核心步骤之一,通过显影液溶解光刻胶的曝光区域,将电路图案精确转移到硅片上。光刻胶如同刻画电路的颜料,它在显影液中的运动,直接决定电路画得准不准、好不好,

2025-10-27

记者从航天科技集团了解到,近日,我国首颗用于海洋盐度信息获取的遥感卫星——海洋盐度探测卫星完成全部在轨测试,具备交付用户长期使用的条件。海洋盐度探测卫星又称海洋四号01星,是国家民用空间基础设施中的科研卫星,2024年11月14日成功发射。卫星入轨后,历经了平台工作状态设置、载荷开机测试、星地链路建立、业务功能验证等多个关键阶段的考核,功能、性能均满足或优于设计指标。这颗卫星的成功发射,完善了我国海洋卫星观测体系,填补了我国星载海洋盐度探测的空白,具有重要里程碑意义。卫星后续将为海洋环境保护、防灾减灾和全

2025-10-24

自古以来,“风云莫测”是人类对天气最无奈的感叹。然而,人工智能技术的迅猛发展,让科学家们看到更精准预测天气与气候的前景。“我们期待AI模型在时间与空间分辨率方面,可以媲美乃至超越物理模型。”10月22日,在江苏省南京市启幕的第36届中国气象学会年会上,中国科学院院士、复旦大学特聘教授穆穆作大会报告时指出,当前,天气与气候事件的可预测性研究,聚焦于厘清预测不确定性的原因和机制,而AI模型或将助一臂之力。本届年会中,多位院士、学者围绕人工智能时代的天气与气候预测、气象领域高性能计算、台风预报新技术等前沿话题展

2025-10-24

记者从航天科技集团了解到,近日,我国首颗用于海洋盐度信息获取的遥感卫星——海洋盐度探测卫星完成全部在轨测试,具备交付用户长期使用的条件。海洋盐度探测卫星又称海洋四号01星,是国家民用空间基础设施中的科研卫星,2024年11月14日成功发射。卫星入轨后,历经了平台工作状态设置、载荷开机测试、星地链路建立、业务功能验证等多个关键阶段的考核,功能、性能均满足或优于设计指标。这颗卫星的成功发射,完善了我国海洋卫星观测体系,填补了我国星载海洋盐度探测的空白,具有重要里程碑意义。卫星后续将为海洋环境保护、防灾减灾和全

2025-10-24

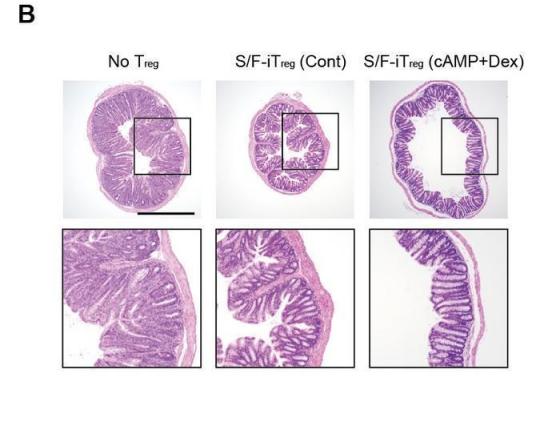

包括2025年诺贝尔生理学或医学奖得主坂口志文在内的两个日本研究团队,利用稳定且高效的方法,将致病的T细胞大量转化为调节性T细胞。在小鼠模型中,这一技术已成功应用于治疗多种自身免疫性疾病,为未来精准、安全的细胞疗法奠定了基础。研究中的大肠组织学图像。图片来源:庆应义塾大学医学院人体依靠精密的免疫调控机制维持平衡,其中调节性T细胞扮演着关键角色,能抑制其他免疫细胞的异常或过度激活。然而,在自身免疫性和慢性炎症疾病中,这类细胞的功能往往减弱或失调,因此增强其活性成为治疗的重要方向。目前,科学家正致力于开发通

2025-10-24

虽然嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法已彻底改变白血病等血癌的治疗格局,但一直难以攻克实体瘤。英国帝国理工学院与美国华盛顿大学等机构合作,在23日出版的《自然·生物医学工程》杂志发表最新研究称,他们利用经过“武器化”改造的CAR-T细胞,首次清除了小鼠体内的前列腺实体瘤。这一突破为人类对抗多种实体瘤带来了新希望。CAR-T细胞攻击肿瘤的艺术示意图。图片来源:《自然·生物医学工程》杂志T细胞能通过癌细胞表面的突变蛋白锁定目标,发起攻击。然而,有些癌细胞却能逃避免疫监视。科学家因此改造T细胞,为其装上可识别癌细胞的“